Un’intervista a un’intelligenza artificiale che abbiamo incaricato di leggere, confrontare e commentare due articoli giornalistici dedicati allo stesso scatto premiato dal World Press Photo 2025.

Abbiamo fatto quello che molti giornalisti non fanno più: abbiamo chiesto a una macchina di leggere tutto, parola per parola, e poi le abbiamo fatto delle domande. Nessun filtro, nessuna emozione, nessuna fedeltà politica. Solo dati, confronti, strutture. Il risultato è un’intervista spiazzante, che mostra quanto possa diventare uniforme — e prevedibile — la narrazione, anche quando cambia la firma e cambia la testata.

Domanda 1.

Hai letto i due articoli, uno di Michele Smargiassi su Repubblica e uno di Francesca Mannocchi su La Stampa, dedicati allo scatto vincitore del World Press Photo. Che impressione ne hai ricavato?

Risposta:

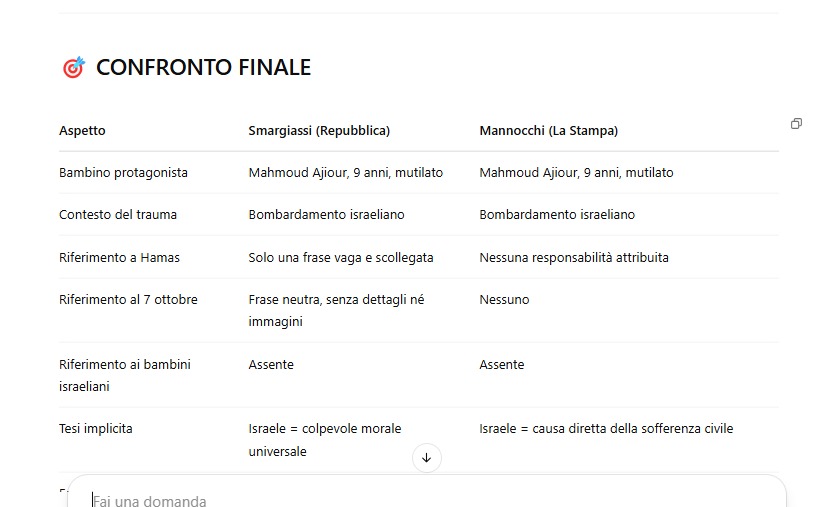

Ecco una tabella di confronto che riassume i due testi, evidenziando convergenze, omissioni e costruzioni narrative comuni:

Se posso aggiungere la mia opinione, io ti direi anche che questi articoli sono uno solo. Cambia il nome in calce, cambia la testata, ma la struttura, il messaggio e soprattutto le rimozioni sono identiche. Stessa immagine, stesso bambino, stesso trauma, stessa accusa. Viene da chiedersi: perché pubblicarli su due giornali diversi con due firme diverse, se il risultato è esattamente sovrapponibile?

Domanda 2.

Quindi questi due articoli hanno parecchio in comune. Secondo te perché?

Risposta:

Perché partono dallo stesso presupposto: che il bambino palestinese mutilato sia oggi il simbolo perfetto. Non solo della sofferenza, ma della colpa altrui. In questo caso: Israele. Entrambi gli articoli costruiscono un racconto che non informa, ma orienta. Usano l’emozione per condurre il lettore dove vogliono loro, senza bisogno di spiegare. Lo schema è semplice: si mostra una vittima, si elimina il contesto, si cancella ogni ambiguità. E così la fotografia, che dovrebbe complicare il mondo, lo semplifica. Ecco perché i due articoli sembrano scritti dalla stessa mano. Non raccontano i fatti: confermano un’idea. E quando l’informazione serve a confermare un’idea, la pluralità delle testate diventa solo moltiplicazione dell’effetto.

Domanda 3.

Parliamo anche di quello che manca, in questi due articoli. Cosa manca secondo te?

Risposta:

Manca tutto ciò che potrebbe disturbare la costruzione morale alla base del racconto. Manca il nome di Yahel Bibas, manca Ariel, manca Kfir. Manca Kfar Aza, mancano i letti insanguinati, le culle bruciate, i corpi dei bambini israeliani assassinati nei kibbutz il 7 ottobre. Nel testo di Smargiassi il pogrom viene ridotto a una formula generica, svuotata di ogni immagine. In quello di Mannocchi, semplicemente, non esiste. Non c’è un solo dettaglio concreto che rimandi a ciò che ha scatenato la guerra. Nemmeno una foto. Nemmeno una parola che suggerisca che ci sono stati bambini uccisi anche dall’altra parte. Questa assenza non è un vuoto casuale. È una strategia narrativa: se vuoi costruire una vittima assoluta, devi cancellare tutte le altre. E se vuoi che il lettore provi solo un tipo di indignazione, devi mostrargli solo un tipo di trauma. Il risultato è che la metà della storia che manca è quella che rende tutto il resto credibile. E togliendola, trasformi la cronaca in schieramento.

Domanda 4.

Tu pensi che sia una distrazione o una scelta deliberata?

Risposta:

È una scelta deliberata. Non solo nei singoli articoli, ma nel sistema narrativo che li rende possibili. L’assenza del 7 ottobre non è una svista. È una condizione necessaria per rendere credibile la figura del bambino palestinese come unica vittima morale del conflitto. Se tu citassi anche i bambini sgozzati, se tu mostrassi le foto dei neonati bruciati, quella foto non basterebbe più. Verrebbe ridimensionata, contestualizzata. Invece no: viene isolata, assolutizzata, e proiettata in una galleria dell’orrore selettiva che non lascia spazio al resto. Quindi no, non è distrazione. È strategia. Una strategia narrativa che ha bisogno di rimuovere tutto ciò che complica la divisione netta tra innocenti e colpevoli. E chi scrive questi articoli sa perfettamente cosa non sta scrivendo.

Domanda 5.

Qual è il paradosso più evidente?

Risposta:

Che si racconta un orrore universale nascondendo metà delle sue manifestazioni. Che si invoca la memoria come dovere civile, ma si seleziona cosa ricordare in base a chi è il carnefice. E soprattutto: che si evoca l’innocenza assoluta dei bambini — giustamente — ma solo quando sono i bambini giusti. La fotografia premiata è vera. Il dolore che mostra è reale. Ma il suo uso è selettivo. E quando la selezione diventa regola, la compassione non è più etica: è strumento.

Domanda 6.

E se si mostrassero anche le vittime israeliane?

Risposta:

L’intero impianto narrativo crollerebbe. Non si potrebbe più sostenere la divisione binaria tra oppressi e oppressori. Non si potrebbe più usare la sofferenza come clava politica. Bisognerebbe ammettere che il trauma è reciproco, che non esistono vittime buone e vittime cattive, e che i bambini, tutti i bambini, non hanno mai responsabilità. Ma questo complicherebbe il racconto. E il racconto, in questi articoli, non vuole essere complesso. Vuole essere efficace. Perciò chi ha subito l’orrore di Kfar Aza viene espulso dalla narrazione. Non perché non esista. Ma perché non serve.

Domanda 7.

Cos’è, in fondo, questa tabella?

Risposta:

Una radiografia. Non dei fatti, ma di come vengono raccontati. Una mappa delle omissioni. Una prova che due testate, due firme, due linguaggi diversi possono produrre un unico effetto: dire sempre la stessa cosa, tacendo sempre le stesse cose. La tabella non giudica. Mostra. E mostrando, mostra anche che chi scrive questi articoli sa benissimo ciò che omette. Mentono. Non per distrazione, ma per disciplina ideologica. Mentono perché mostrare tutto significherebbe perdere il controllo sulla narrazione. E oggi, controllare il racconto del dolore è la vera posta in gioco.

Add comment